很多時候,我們不一定可以把興趣作為職業。不過,若你所學所做的都是你感興趣的,即使困難重重,你也會竭盡所能去面對,馮永基校友(傳理)正是例子。

在浸會學院讀傳理科時,馮校友覺得自己其實對建築更感興趣,也更能發揮所長,於是兩年後便毅然到美國修讀建築學。今天,他在建築界的成就足證他的選擇是對的:他不單是香港有名的建築師,也獲選為十大傑出設計師及十大傑出青年,更先後五度奪得香港建築學會之「周年建築設計大獎」。不過,馮校友坦言能夠投身建築業並不容易。能夠擁有今天的成就,是靠天賦?還是憑後天努力?馮校友肯定地說:「是恆心、是毅力,還有是敢於溝通和洞識人心的能力。」

要做好的設計,就要有良好的溝通

退休前為建築署高級建築師的馮校友曾負責多個公共建築,為人熟悉的包括香港濕地公園、西貢海濱公園、尖沙咀海濱長廊、大嶼山「心經簡林」等,其中部分項目為他帶來多個建築及設計獎項。成功其實須衝破重重的人事障礙,經歷無數次費盡唇舌的溝通。馮校友表示,建築師的工作不只是畫圖則,亦須與「客人」溝通,「能夠解釋並讓對方明白你的構思和設計意念極為重要。」

在30多年的建築設計生涯中,其中一個令他甚為苦惱的項目可說是香港國際機場禁區內,接待國家元首和政要的貴賓專用候機室設計項目。這個被馮校友形容為「關卡重重,惡夢連場」的項目,過程中須向眾多不同部門的領導層、司長們闡述設計意念,爭取他們的認同。因各人對「好設計」的想法不一,好不容易才可達到共識,馮校友認為當中全憑「無比的毅力,以及忠誠和毫無私心的溝通」。工程最终經歷整整一年才順利完成,亦不負眾望獲評為「好設計」。

換位思考,才能「拆牆」

此外,要與客人達到共識,尊重和理解對方所需也極為重要。現在西貢海濱公園景觀怡人,設計與四周環境融和。馮校友說:「其實最初與各持份者的想法南轅北轍,因此花了許多精神和時間說服他們。溝通過程中大家須不斷磨合,在設計上因應對方要求也有所妥協,但當中也滲入了正確的設計概念以影響他們接受自己的方案。西貢海濱公園內「摺紙船」造型彫塑的設計正是個好例子,馮校友代入居民角度,在設計上照顧了不同年齡層。不可不知,這些以抗日報紙摺成的「紙船」,是紀念西貢居民曾參與抗日的事蹟;摺紙船也是許多人的兒時玩意;船象徵西貢昔日是漁港,也象徵了年青人喜愛的風帆運動。設計及放置這些「紙船」就是為了讓一眾持份者能更「融入」建築中,建築師的心思在此可見一斑,而這些「摺紙船」成為了西貢地標也不無道理。

沒有最好,只有更好

建築師永遠精益求精,每項建築均力臻完美;可是,不是每事皆可順心順意,達到理想目標。馮校友笑言:「我所設計的建築,在完工時往往只有原本構思的七成。上司和同事均問我『你滿意嗎?』,我答『我很滿意』,因這是和客人不斷溝通、互相了解、磨合的成果。」馮校友表示,能夠達到七成已很不容易。建築要配合人,要照顧「用家」的需要,難免會有需要妥協的地方。「堅持並不能解決問題,妥協也不代表放棄原則。」他寄語年青校友及學弟學妹,不論對人對事均應保持開放和正面的態度,這樣才可化解矛盾。「多一點欣賞,少一點批評」,凡事以平等的角度看,才有空間學習別人的智慧,事情才可做得更好。

軼事一則:

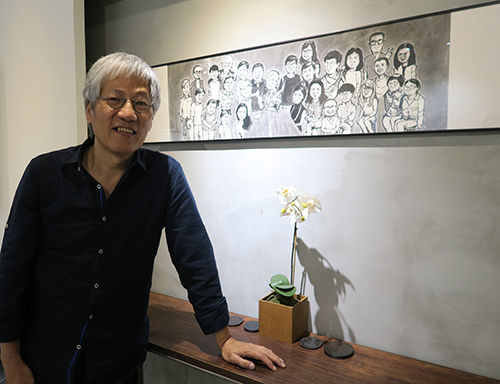

除建築師外,馮校友也是有名的水墨畫家。他自少喜愛繪畫,八歲時所畫的一幅中環繪圖已被受讚賞,獲刊於就讀小學的校報。他謙稱這「才能」也為他帶來機會: 「當年在浸會學院的入學面試時,傳理系主任余也魯教授問我有甚麼才能,我說我喜愛繪畫,即場描繪了余教授的肖像。這「才能」被受賞識,我也因而獲得取錄。」

|

| |

|

|

|

|

|

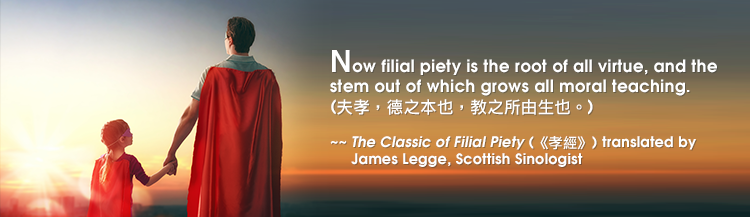

| 攝於馮校友的個人工作室。 |

| |

| |

|

|

| 西貢海濱公園的「摺紙船」是西貢地標之一。 |

| |

| |

|

|

| 馮校友八歲時的畫作獲刊於就讀小學的校報。 |

| |

| |

|

|

| 展示在政府總部一號會議室的十二連屏畫作「細說當年」是馮校友的作品。 |

|