才智・汇

從寫作成就更好的自己

牛津大學出版社 (中國) 有限公司副編輯總監校友劉偉成博士專訪

校友劉偉成博士現為作家、牛津大學出版社 (中國) 有限公司副編輯總監及浸大人文及創作系兼職講師。

文字的力量可以撼動人心,甚至能改變人生。校友劉偉成博士 (人文學;中國語言文學) 曾經因為中學選讀理科而自覺格格不入,後來偶然接觸到文學後便下定決心趁預科轉校改修文科,從此走上不一樣的道路。現為作家、牛津大學出版社 (中國) 有限公司副編輯總監以及浸大人文及創作系兼職講師的劉偉成博士,曾於2021年榮獲「第15屆香港藝術發展獎 — 藝術家年獎(文學藝術)」,他與我們分享他如何半路出家,棄理從文,踏上文學創作之路。

下定決心棄理從文

劉校友中學就讀於傳統名校,中三時選了較多同學修讀的理科班,然而他自覺格格不入,別人能輕易掌握的內容,自己卻要秏九牛二虎之力才學懂。一次機緣巧合下,他在學校的圖書館讀到《青年文學獎得獎作品集》後便愛不釋手,甚至渴望擁有一套珍藏。劉校友更專誠尋覓青年文學獎幹事會的會址登門造訪,眾幹事見到這位中四的學弟都感到相當驚訝。當時他們正籌備舉辦展覽週,劉校友見狀亦熱心參與其中,自此與眾幹事結下深厚情誼。展覽週過後,幹事們將整套得獎文集送給劉校友留念,他用心鑽研當中的作品,並深受文字的澎湃力量感動,驅使他下定決心會考過後轉修文科。

劉校友 (右三) 與第十六屆青年文學獎幹事在其周年大會後合照。

浸大恩師啟迪智慧

劉校友在中學畢業時已榮膺第十八屆青年文學獎散文和新詩組的冠軍,憑藉其出眾的文采和優異的文科成積,順利升讀浸大人文學課程。劉校友形容他在浸大的老師緣很好,從他們身上都吸收到相當智慧。首先,當時人文學課程主任Peter Stambler教授開啟了他的世界視野。劉校友回想當時在教授的堂上讀到幾位海外作家的作品,教授預言他們都將會獲得諾貝爾文學獎,後來果然逐一應驗,老師敏銳的世界視野令劉校友感到相當震撼。劉校友亦提到另一位恩師,前浸大中文系系主任陳永明教授,他憶述:「當時陳老師在堂上提到,如果有一天他擁有自己的書齋,他會命名為『雜齋』,皆因他認為追求學問的範疇應要包羅萬有。陳老師亦曾傳授『子午線』的概念,他表示所有學科都擁有一條子午線,只要能掌握其位置就能夠游走於不同的學術領域。」陳教授對於追求學問的獨到見解啟發了劉校友覓得學習人文學的良方。

「文學及專業寫作」課程的學生包括劉校友 (右五) 在內,於第一次課堂後為Peter Stambler教授 (右四) 慶祝生日。

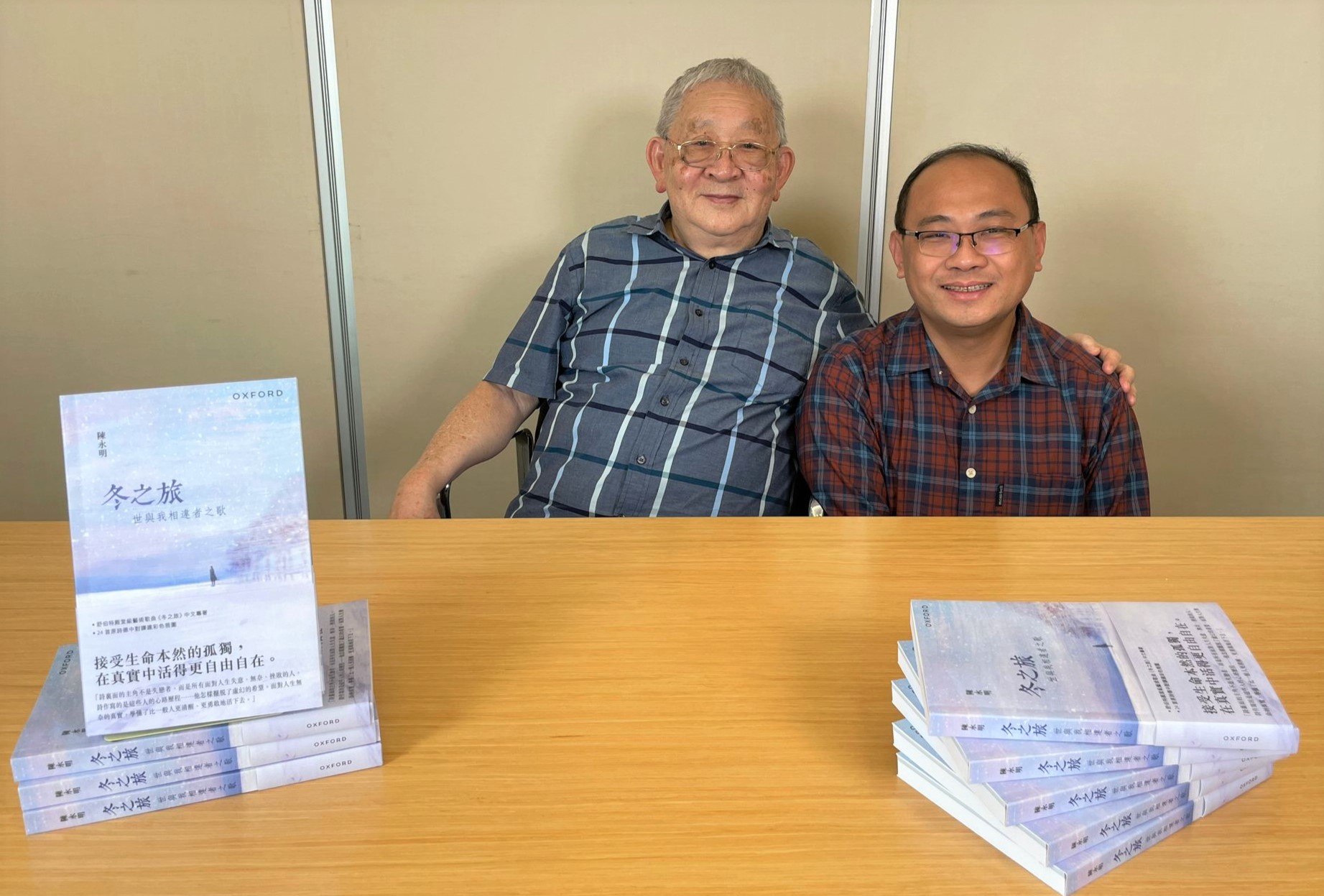

劉校友與恩師陳永明教授 (左) 保持密切的關係。最近,他協助陳教授推出由牛津大學出版社發行的書籍《冬之旅》。

回歸母校傳承所學

從浸大畢業後,劉校友選擇回饋母校,擔任人文及創作系兼職講師,任教編輯與出版一科,今年已踏入第十一個年頭,他說:「我跟學生分享編輯之道恍如編織一幅美麗的雜帛,展現著各自生命的修煉。」劉校友希望將自己追求學問的意志和態度傳授予師弟妹,他指出在追求學問的過程中,除了要多閱讀,更要多作「面對面」的溝通。儘管現今資訊科技發達,透過互聯網能獲取不同的資訊,但劉校友提醒道:「網絡世界有其局限,例如礙於版面所限而不能展示綜合圖像資訊。學生不妨多到大學圖書館閱讀,不要錯過一些珍貴的藏書。」此外,劉校友慨嘆疫情下的網課令他和學生比以往疏離,因他非常重視與學生的互動溝通。他更會不惜親自為每位學生的功課寫下近千字的評語,印證他對教育下一代的熱誠。

劉校友協助李慧詩校友推出她書籍《身上的每道傷疤》,李校友穿上畢業袍並攜同該書籍於劉校友的辦公室合照。李校友的書籍於「第四屆香港出版雙年獎」獲頒最佳出版獎 (心理勵志組) 。

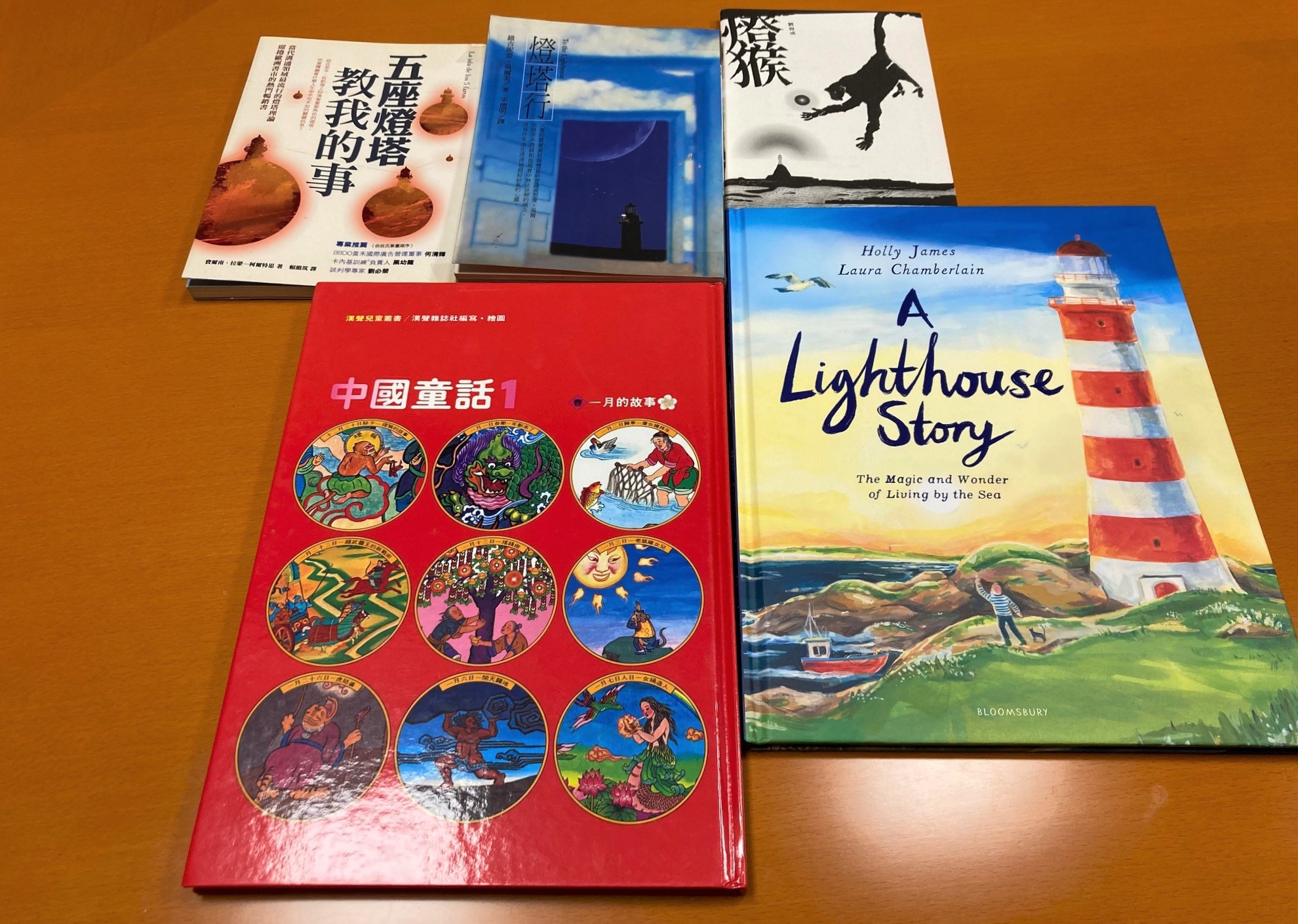

這些書籍啟發了劉校友的創作靈感。

靈感從心出發

在劉校友的創作道路上,他特別提到兩本對他影響深遠的書籍,亦是他部份作品的靈感來源。第一本是劉校友從小便閱讀的《中國童話》系列,這部作品的編輯概念為劉校友日後的編輯工作奠下良好的基礎。另一本是他大學時期曾拜讀的英國作家吳爾芙的《燈塔行》,開啟了他對燈塔相關的文學作品的興趣,將相關的意象融入創作中,其最新推出的詩集《燈猴》就是這樣誕生。談及創作的意義,劉校友表示:「其實靈感不需外求,反而是要挖掘內心深處,將自己最重視的事物或情懷呈現出來。」最後,劉校友提到諾貝爾文學獎得獎詩人謝默斯·希尼的作品《挖掘》正是他的寫照,雖然他所走的路未如家人的期望,但仍希望透過筆尖挖掘出屬於自己的路。或許我們無法滿足所有人的期望,但至少我們要像劉校友一樣忠於自己,活出屬於自己的人生。

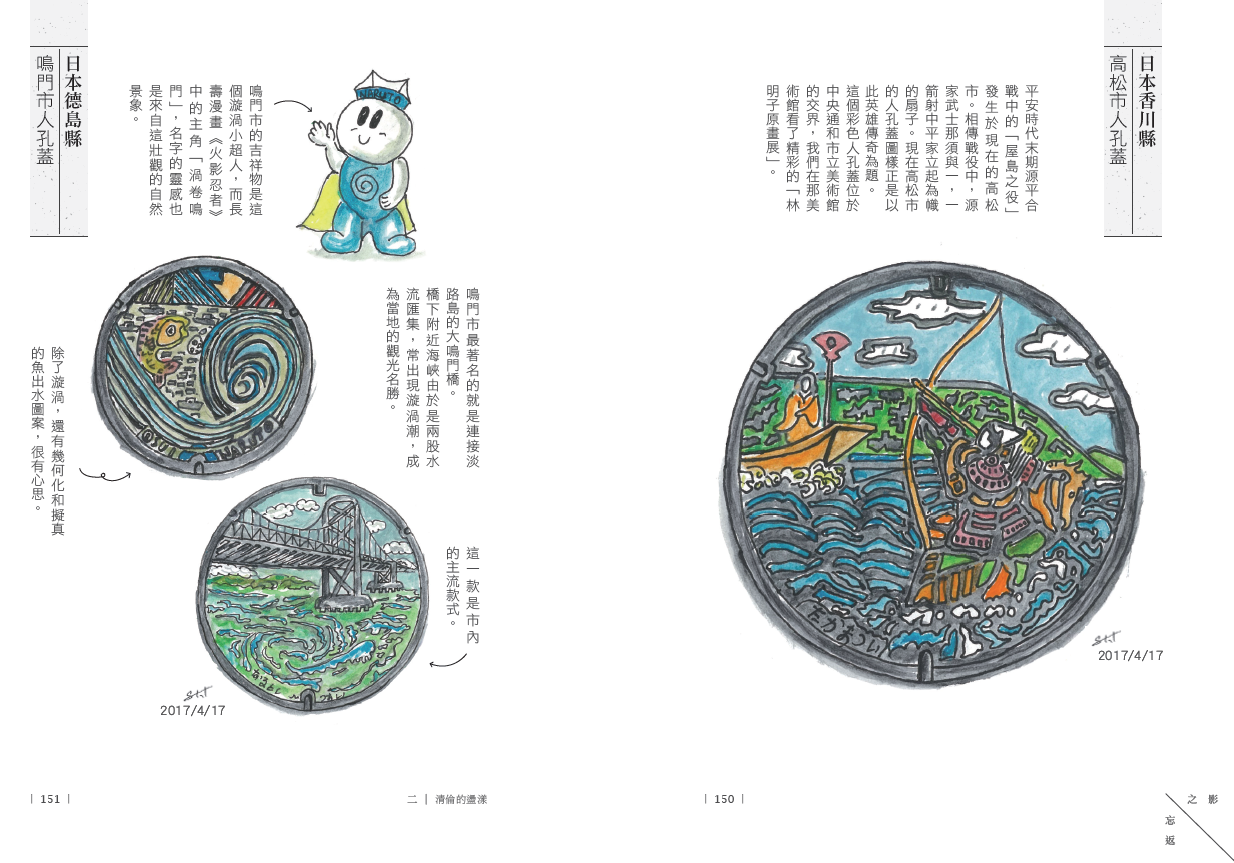

劉校友享受他的日本之旅。

除了文學創作,劉校友喜歡把旅行的所見所聞以手繪形式記錄。

(圖片來源:摘自劉校友的繪遊記《挽救傳統的華麗補丁—日本「人孔蓋」考察》)